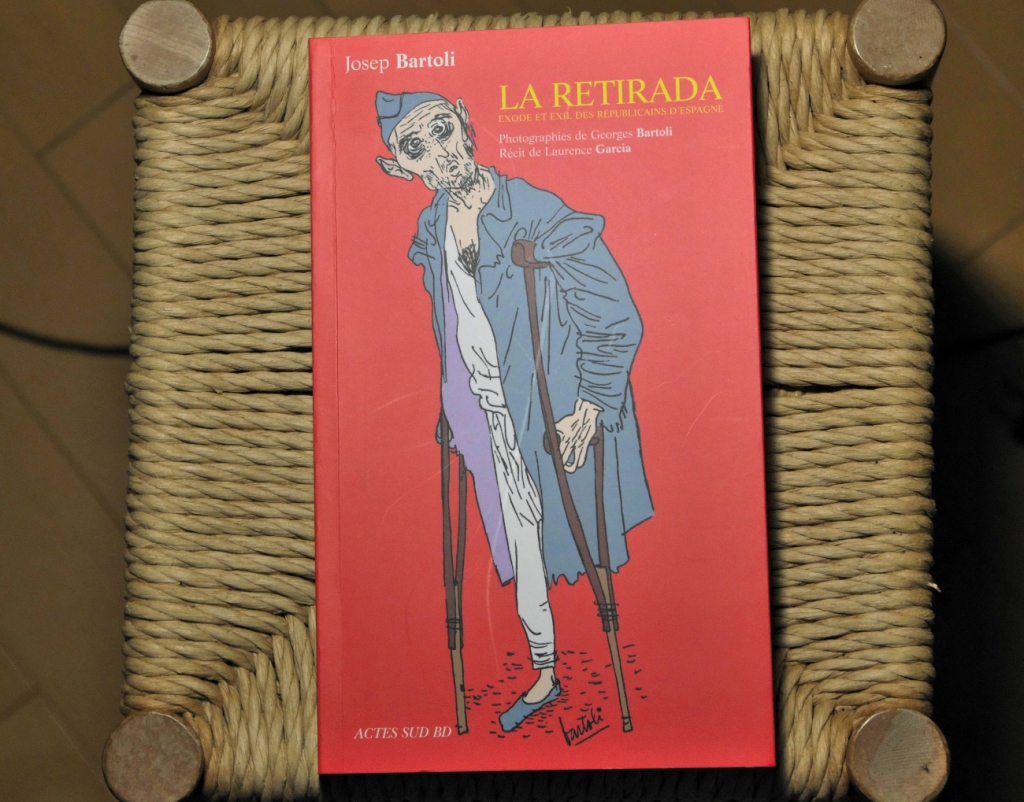

「ジュゼップ 戦場の画家」という映画を知人が紹介していたので興味を持ち、彼の伝記、絵画集といってもよい「LA RETIRADA」をフランスから取り寄せました。

コロナの影響で、ほぼ一カ月かかりました。

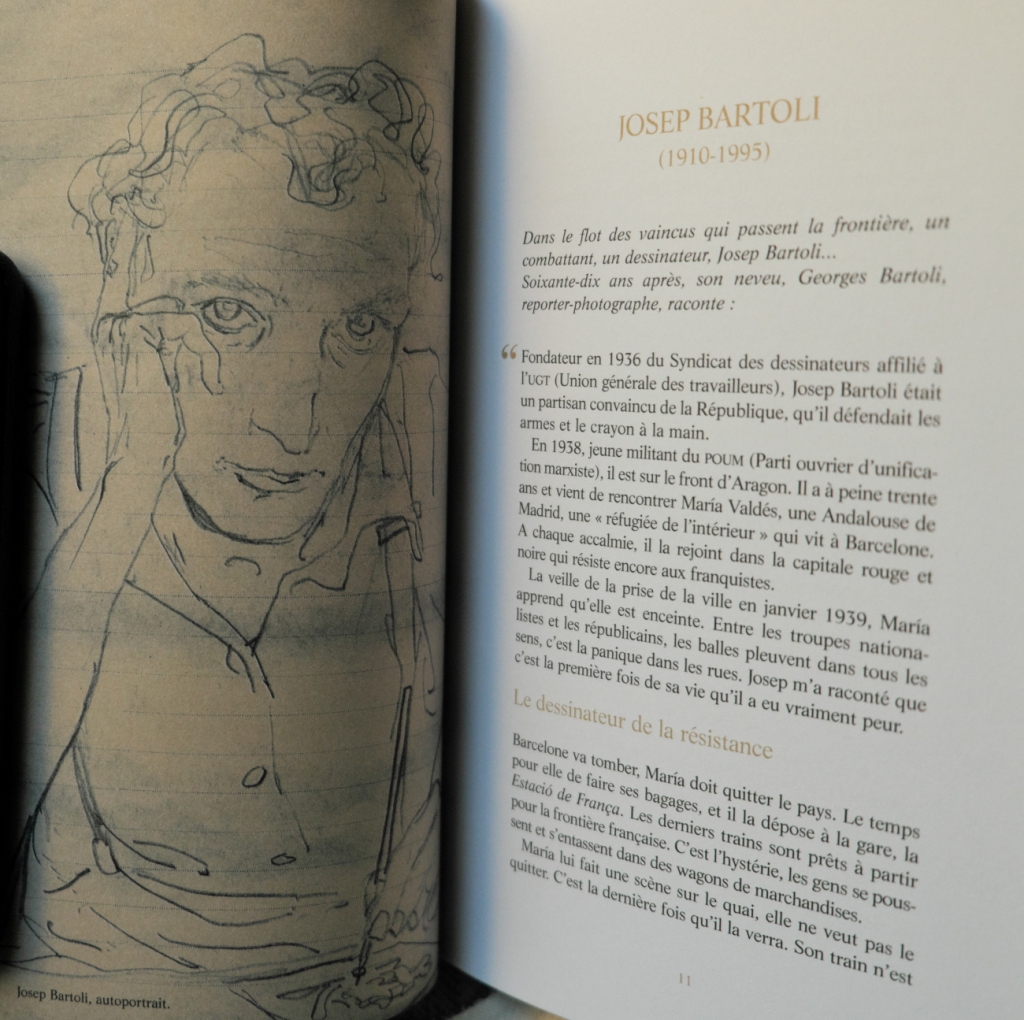

ジュゼップ・バルトリは1939年スペイン内戦により、避難先のフランスの強制収容所で難民となった実在の画家です。

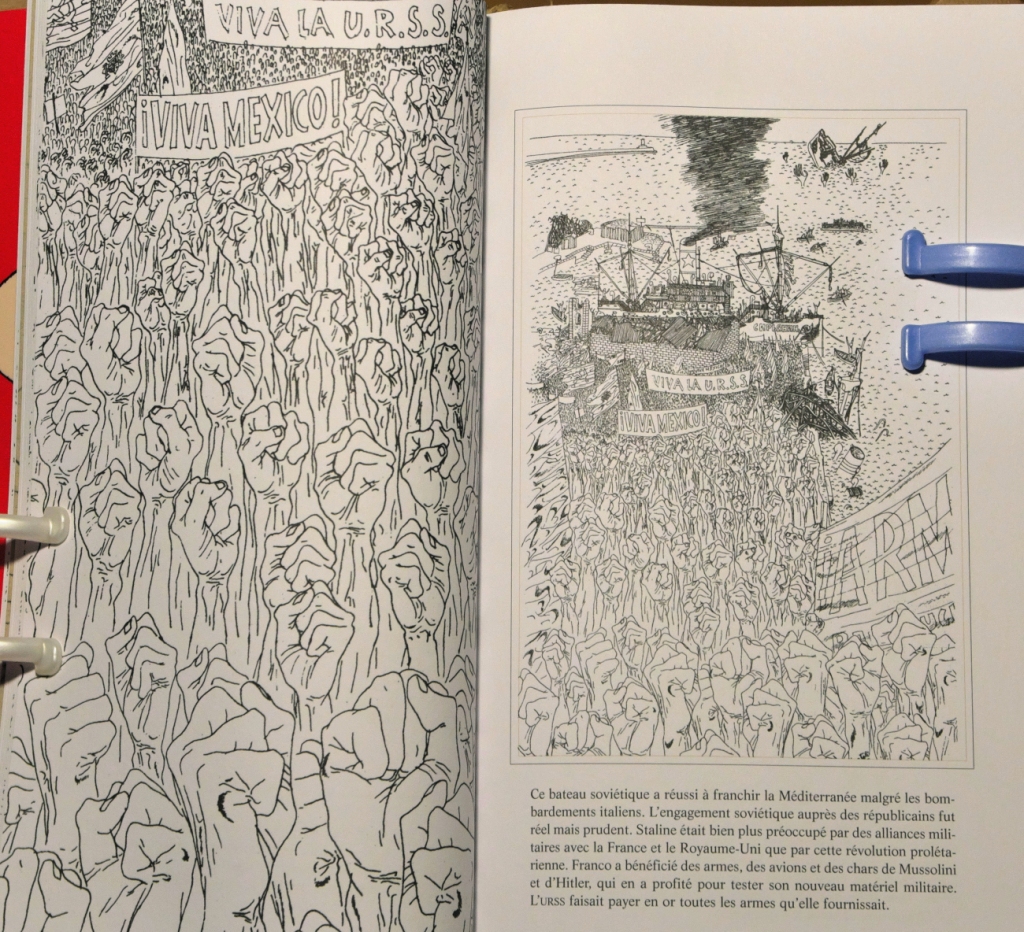

スペイン内戦では、マヌエル・アサーニャ率いる左派の人民戦線政府と、フランシスコ・フランコを中心とした右派の反乱軍とが争いました。反ファシズム陣営である人民戦線をソビエト連邦、メキシコが支援し、欧米市民知識人らも数多く義勇軍として参戦、フランコをファシズム陣営のドイツ、イタリア、ポルトガルが支持、直接参戦しています。

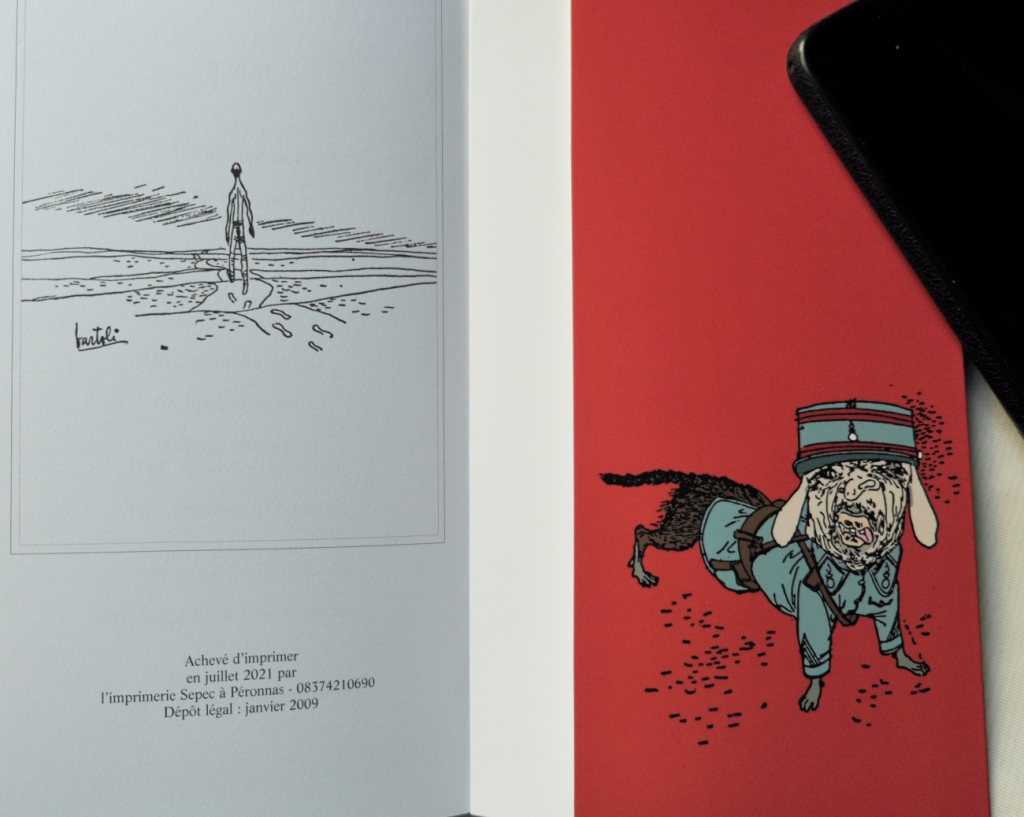

彼の、ケピ帽をかぶったフランス人兵士の「犬ぶり」はなかなかの描写です。

強制収容所と言えば、ドイツと思っていましたが、フランスも強制収容所を作り、移民、難民に対して非情な扱いをしていたのでした。

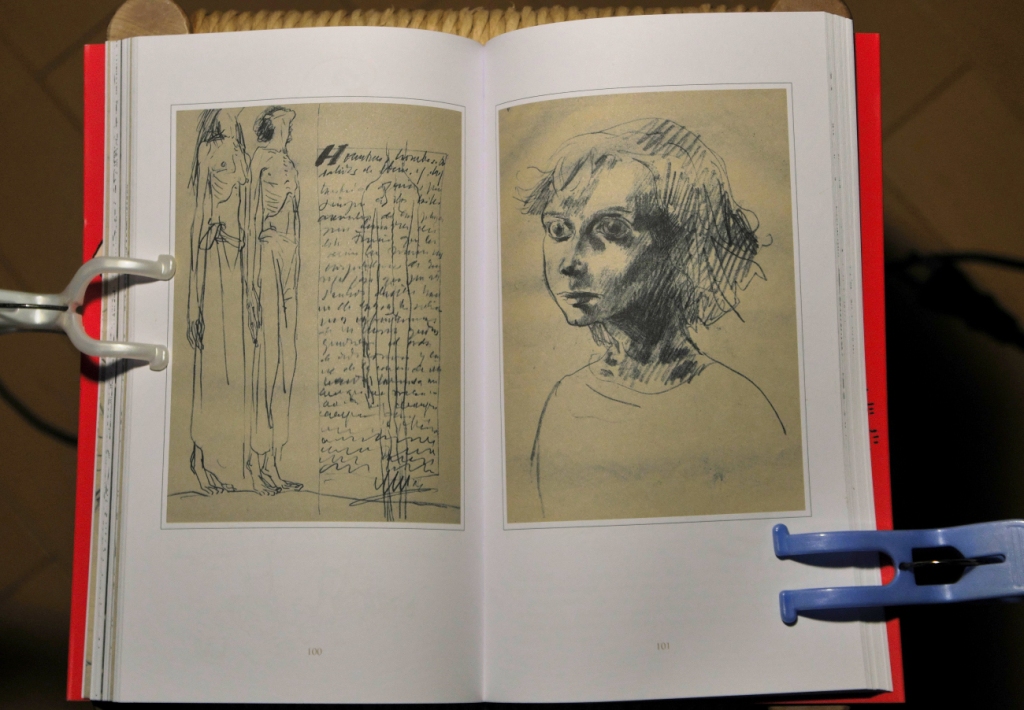

ジュゼップ・バルトリはどこかとぼけた感じのする風刺的な絵が多いのですが、収容所での絵はどれも「きつい」ものばかりです。写真よりもかえって生々しさを感じます。

そんな難民を経験した芸術家は彼だけでなく、小説「タンギー 『今』を生きてきた子どもたちの物語」を書いたミシェル・デル・カスティージョがいます。

マドリード生まれですが、父、ミシェル・ジャニコットはフランス人であり、母、カンジダ・イザベル・デル・カスティージョはスペイン人でした。

スペイン内戦で共産主義者の母とともに父の国フランスへ亡命しますが、悲惨な生活を送り、ヴィシー政権下、ナチスドイツの強制収容所に送られます。戦後スペインに帰国、1953年フランスに移り、処女作「タンギー―『今』を生きてきた子どもたちの物語」を発表、成功を収めています。

Wikiによると、フランス、ヴィシー政権の対独協力は、政治・経済・文化面の多岐に及び、反ユダヤ主義が広がる中で「ユダヤ人並びに外来者に対する法」が1940年10月に制定され、フランスに住むユダヤ人の権利を制限しました。この法律はヴィシー政権の統治下にあるフランスの植民地にも適用され、フランス領であったモロッコ、アルジェリア、チュニジアにドイツの支配を逃れて避難していたユダヤ人や古来より北アフリカに住むユダヤ人(ミズラヒム)を、現地に設置したヴィシー政権管理下の強制労働収容所へと収容しています。さらに本土に住むユダヤ人もヨーロッパ各地にあるナチスの強制収容所へと移送されたのでした。

スペインからの難民には共産主義者も多かったため、親独だったフランス人はスペインからの難民を快く思っておらず、「薄汚いスペイン人ども」と罵っていました。

「タンギー 『今』を生きてきた子どもたちの物語」では、主人公タンギーがフランスに逃れた際、共産主義者であり夫人義勇兵だった母親からはぐれ、ユダヤ人の子供とみなされ、ナチスの強制収容所に送られます。

この作がカスティージョの自伝と言われるゆえんです。

収容所では死と隣り合わせで、生き延びるための難民同士の裏切り行為が日常茶飯事。こころがまだ固まっていない子供にとっては、正気では生きていられない地獄の日々だったと察します。

小説では、「タンギーは陰気な子どもになった」という記述があります。

ジョゼップを上回るかもしれないユダヤ人強制収容所の壮絶な経験をしたスペイン人の子供もいたのです。

わたしも含めて日本人はスペイン内戦のことをほとんど知りません。

「スペイン内戦と文学」(野々山真輝帆編著)によると、スペイン人作家のラモン・センデルはスペイン内戦に義勇兵として参加したヘミングウェイでさえ、

彼の最大の欠点はあの無邪気さです。彼は大きな子供でした。彼の自殺さえ、「隠れんぼ」の延長のように思えます。・・・しかし、わたしが不満に思うのは、ヘミングウェイのスペインに対する無知です。・・・彼に不足していたのは深さと、永遠に通じる時間感覚です。特に私にとって不快なのは、単に文学的効果をあげるという目的のために、ほんとうはフランコ派による犯罪を「赤」側に帰したりしたことです。内戦のセンセーショナルな面だけを強調しようとしたのはいささか軽薄だと思います。

「スペイン内戦と文学」野々山真輝帆編著

と、こきおろしています。

本書で紹介されている劇作家アントニオ・ブエロ=バリエッホは

バリエッホ ですから「前にはすべてが不可能」でも「今後はすべてが可能」でもないのです。それは民主化の道は長く今始まったばかりだからです。しかし公的検閲が終わっても、他の種類の検閲は残っています。つまり公的検閲は、病んだ社会そのものが生み出す何ものかの公的な反映だからです。フランコ主義を永続させたさまざまな要素の根が、スペインの社会にはまだ残っています。空中に検閲の暗雲は漂っているのです。私のような作家は今後ますますはっきりとものをいうようになるでしょう。

「スペイン内戦と文学」野々山真輝帆編著

ーあなたの劇は左翼的社会劇といわれますが、その内容について説明してください。

バリエッホ 右翼を批判するというよりは、敗れた左翼の無力ぶりを反映しているからです。ただし、いわゆる敗北主義ではありません。本質的には、人間的な価値と人間の品位の回復を目指すものです。

編者のインタビューにこう答え、『「前にはすべてが不可能」でも「今後はすべてが可能」でもない』ということばは示唆的です。戦前の日本では不可能だったことが戦後可能になったかというと、そうでないことの方が多い。いやむしろ戦前回帰している面も多々ある。

バリエッホは内戦中、公的検閲と闘った。その公的検閲は「病んだ社会そのものが生み出す何ものかの公的な反映」だと、社会の病を反映していると述べ、それは今後も社会に漂い、彼を抑圧するだろうと予言している。

日本においても自己検閲するジャーナリスト、芸術家は多い。自己家畜化された一般市民、役人や右翼にガンガン攻められるから。

病んだ社会のあらわれですが、はっきりものを言わない限り、社会の病気は治らない。財務省から提出された黒塗り文書など70~80年代のビニ本よりもわいせつであり、病的である。

バリエッホのことば

「いわゆる敗北主義ではありません。本質的には、人間的な価値と人間の品位の回復を目指すものです」

が、戦後も可能ではなかった、日本人が見落としてきた民主主義というものではないでしょうか。

人間的な価値と人間の品位の回復を目指して、今なお鎖国状態の日本は再びスペインから学ぶべきです。