宮本輝氏の流転シリーズを泉佐野市立図書館で借りて読んでいますが、「花の回廊」がなかなか借りられない。仕方がないので、三浦しをんさんの「風が強く吹いている」をまず借りることに。借りた本はかなり読み込まれ、しなしなって感じ。人気が高いのでしょう。

ちらっと後を振り返ると、倉橋由美子の名前が。懐かしいなぁと思ってタイトルを見ると、「ぼくを探しに」。シルヴァスタインの絵本を彼女が翻訳しているのでした。1977年に出版された本ですから、もう40年も前の作品。しかし、これが味のある本でした。

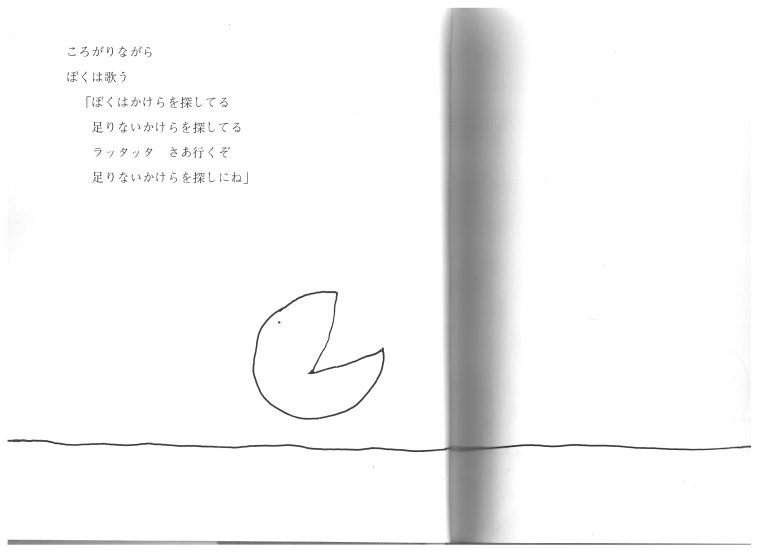

「ぼくはかけらを探している 足りないかけらを探している」と、一部欠けている丸っこい主人公は「ぼくを探しに」旅を続けている。

以下、ネタばれです。ここでは代表的な絵だけ載せています。

ラッタッタがいいですね!

そしてぴったし合うかけらである僕を見つけます。まん丸になると、転がる転がる。

今までのんびり転がっていたのでみみずや花や蝶と交流することができたのに、調子よく転がると、それができなくなった。好きだった歌も歌えない。これは楽しくないぞと思い、探したぼくを離して、ひとりまたゆっくり転がっていく。

最後のページ。そして誰もいなくなった!

自分探しに成就したのに、またその自分を捨てていく。ちょっと普通の自分探しの旅の話と異なりますね。これをどう解釈するかは読者の自由であると倉橋さんはあとがきで述べています。

この絵本を読んでとき、十牛図を思い出しました。禅修業における悟りに近づく様子を描いたもの。牛が本来の自分を表しています。だから第一の図が「尋牛」。あのラッタッタの絵も同じですね。

欠けた自分を加えてまん丸になった状態は「見牛」に近い。

十牛図では牛(本来の自分)を見つける(「見牛」)とまずそれを慣らすつまり手綱でコントロールできるように(「得牛」)し、それができればだんだん自分と牛との信頼関係も構築され(「牧牛」)、ついには手綱など使わなくても牛が勝手に自分の行きたいところに連れて行ってくれる(「騎牛帰家」)。

一方、「ぼくを探しに」では、自分のかけらと思われるものを見つけ(「見牛」)そして、転がっていく。しかし、今まで通りにみみずや花や蝶と交流することができない。これが「得牛」段階ではないか。実はみみずや花や蝶が本来の、真の自分を象徴しているように思えます。つまり、かけらは「本来の自分、ぼく」ではない。かけらと別れ、ゆっくり転がることで再び蝶たちと交流することができるようになるのが、「牧牛」から「騎牛帰家」で悟りの境地に近づく。最後の何もないページが「人牛俱忘」。つまり悟っていることさえ忘れてしまった状態。つまり、転がるまでもなく本来の自分は元々いたことを表している。

では「かけら」は何だったのでしょうか。

わたしたちは自分探しと勘違いして、この「かけら」を見つけるのに必死なのかもしれません。自分は元々そこにいるのですから加える必要はない。

人間が欠けているのは当たり前。これを個性と呼びます。

まん丸にすることは、まん丸になったみんなと同じになること。結局は没個性のこと。

みんなと同じになろうとする日本人のことです。違っていると、欠けていると、仲間外れにされる日本の学校や社会のことです。

40年前から全然変わってないです、日本人。自分探ししているようで、結局みんなと同じになっている。

十牛図のような知恵が昔からあるのにわたしたちは知らない。学校でも学ばない。

坊主の怠慢ですな!

さて、泉佐野市立図書館からの帰りはいつもそばの「産直市場よってって」で買い物します。

野菜が安い!泉州名産の大きなキャベツが甘い!うまい!安い!

お勧めです!